Un véhicule déclaré non roulant reste assujetti à certaines obligations administratives et fiscales, malgré son immobilisation. La carte grise peut mentionner ce statut, mais la législation prévoit des démarches spécifiques en cas de cession ou de demande d’assurance. Des sanctions peuvent s’appliquer en cas de non-respect des procédures, même si le véhicule ne circule plus. Les documents exigés pour la vente ou la régularisation diffèrent de ceux d’un véhicule en circulation, ce qui suscite régulièrement des interrogations.

véhicule non roulant : définition précise et situations concernées

Derrière le terme véhicule non roulant, il ne s’agit ni de simple immobilisation temporaire, ni d’un simple coup de clé oublié. C’est l’impossibilité totale de circuler : accident majeur, panne grave, usure irréversible, tout ce qui condamne une voiture à quitter la route pour de bon. Cette notion a un poids administratif, mais aussi une portée technique : l’interdiction de circuler n’est plus une option, mais une obligation.

Selon l’origine ou la gravité de la situation, plusieurs statuts existent pour un véhicule non roulant. Voici les principales catégories possibles :

- Véhicule gravement endommagé (VGE) : la sécurité du véhicule n’est plus assurée, la structure elle-même a été touchée. Une expertise officielle s’impose systématiquement.

- Véhicule économiquement irréparable (VEI) : ici, aucun intérêt financier à réparer, le montant nécessaire excède la valeur du véhicule.

- Épave (VHU) : direction la destruction, après passage entre les mains d’un professionnel agréé.

L’expert automobile joue alors un rôle décisif. C’est lui qui détermine la catégorie, qui examine les dégâts et qui valide (ou non) la qualification de VGE, VEI ou VHU. Aucune administration ne reprend la main sans son diagnostic. On ne choisit pas ce statut, il s’impose.

La frontière entre véhicule roulant et non roulant dessine toute une cartographie d’obligations. De cette distinction découle l’accès à l’assurance, les modalités de cession, voire la possibilité même de réparation. En clair : ce classement change la vie administrative du propriétaire, jusqu’à son dernier document.

quelles obligations légales et assurances pour un véhicule immobilisé ?

Immatriculé ou non, un véhicule immobilisé ne profite pas d’un droit à la discrétion. Tant qu’il figure au SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules), difficile d’échapper à la vigilance légale : la responsabilité civile reste exigée, même si la voiture n’a pas quitté le garage depuis des mois. Un incendie peut démarrer sous une bâche ou dans une cour : la loi préfère prévenir que regretter.

Renoncer à l’assurance ? C’est possible, à condition de rendre le véhicule inapte à tout incident. Réservoir vidé, batterie ôtée, roues démontées, moteur déposé : chaque élément retiré éloigne le risque… et l’obligation d’assurer. Si ce n’est pas fait, même à l’arrêt, le véhicule peut entraîner une sanction.

Et la sanction n’a rien d’anodin. Pour un particulier, l’addition monte vite : jusqu’à 1 500 € d’amende. Pour une entreprise, la note grimpe à 15 000 €. Un accident ? Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires indemnise les victimes, puis se retourne contre le propriétaire, qui doit alors tout rembourser.

Quelques compagnies proposent des contrats « garage mort », adaptés à l’inactivité du véhicule. Mais chaque modification de contrat doit être formalisée, papier à l’appui. Difficile de s’aventurer, chaque véhicule immatriculé reste identifié, inerte ou non.

documents indispensables et démarches à prévoir selon votre projet

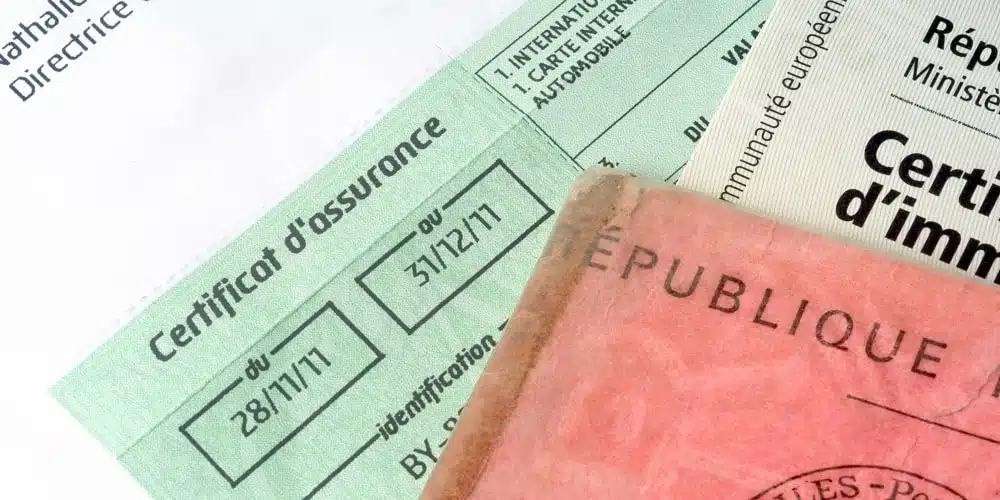

Démarrer toute démarche suppose de réunir les documents administratifs adéquats. L’incontournable : la carte grise (certificat d’immatriculation), demandée à chaque étape. Pour une vente, il faudra en plus le certificat de situation administrative (non-gage), prouvant qu’aucun litige n’entrave le dossier, et un certificat de cession (Cerfa dédié), remis au futur propriétaire ou à l’organisme chargé de la destruction.

Selon votre objectif, les formalités diffèrent :

Avant de vous lancer, voici les démarches majeures qui dépendent de votre projet spécifique :

- Pour vendre le véhicule à un particulier : il faudra fournir un contrôle technique de moins de six mois. Attention, uniquement si la voiture est encore réparable et peut rouler.

- Pour destruction ou cession à un professionnel agréé : la carte grise doit être barrée, datée avec la mention « cédée pour destruction », le certificat de cession rempli et le certificat de non-gage ajouté.

- Pour conserver le véhicule hors d’usage : il s’agit d’effectuer une déclaration de retrait de circulation via l’administration compétente. Cette formalité suspend l’assurance, sous réserve que le véhicule soit vraiment immobilisé.

Légalement, la cession ou la destruction doit être déclarée sous quinze jours. Il vaut mieux garder une copie de chaque papier, remise ou reçue : le suivi administratif ne tolère aucun oubli, et l’oubli coûte cher lors du moindre contrôle ou d’une future démarche.

ce qu’il faut savoir avant de vendre ou de conserver un véhicule non roulant

Impossible pour un propriétaire de vendre librement un véhicule non roulant pour pièces à un particulier. La filière est strictement encadrée : seule une casse agréée (centre VHU) peut procéder à la destruction. Ici, tout est prévu : déconstruction, dépollution, restitution du certificat de destruction exigé pour rendre le véhicule inexistant dans le fichier national. Pour que cette étape soit acceptée, le véhicule doit être livré complet, carte grise comprise.

Cette filière réglementée alimente aussi la seconde vie des pièces détachées : moteurs, phares, alternateurs réintègrent le marché, mais uniquement après validation professionnelle. La vente « sauvage » de pièces entre particuliers, en dehors du circuit agréé, peut entraîner des ennuis juridiques et brouiller la traçabilité.

Si le choix est fait de conserver le véhicule non roulant pour restauration ou simples souvenirs, il faut l’enregistrer, limiter tout risque de vol ou d’incendie, et s’assurer qu’il reste bien sur un espace privé. Dans l’hypothèse d’une réparation, une expertise professionnelle reste obligatoire pour lever le blocage administratif et reconnaître la fiabilité du véhicule restauré. À chaque étape : rigueur et suivi administratif.

| Action | Obligation |

|---|---|

| Vente pour destruction | Remise à un centre VHU, certificat de destruction exigé |

| Vente de pièces détachées | Uniquement possible via des professionnels agréés |

| Conservation pour usage personnel | Déclaration administrative, sécurisation du véhicule |

Régler le sort d’un véhicule non roulant, c’est respecter une mécanique stricte : diagnostics, formalités serrées, contrôles possibles. À la moindre négligence, c’est l’administration qui reprend la main. Prendre les devants épargne bien des frustrations et évite qu’un véhicule immobilisé ne se transforme en véritable épine pour son propriétaire.